こんにちは。柚P(@yzphouse)です。

過酷な状況下で運用されている戦車のボディは、汚れや傷といったダメージが入っています。

前回の記事で基本塗装まで済ませた10式戦車のプラモデルですが、こちらにも実車と同じような汚れダメージを「ウェザリング」で追加していきましょう。

▼前回の記事はこちら

戦車プラモデルに付属するフィギュアのリアルな塗装方法とは?肌の陰影を出す重ね塗りの技術

戦車プラモデルに付属するフィギュアのリアルな塗装方法とは?肌の陰影を出す重ね塗りの技術

目次

ウォッシングで立体感を出す

まずはエナメル塗料で「ウォッシング」をしていきます。

使用するのは、タミヤのスミ入れ塗料「ダークブラウン」をエナメル溶剤で希釈したものです。

塗料の希釈具合はペーパータオルに染み込ませるなどして確認しておきましょう。

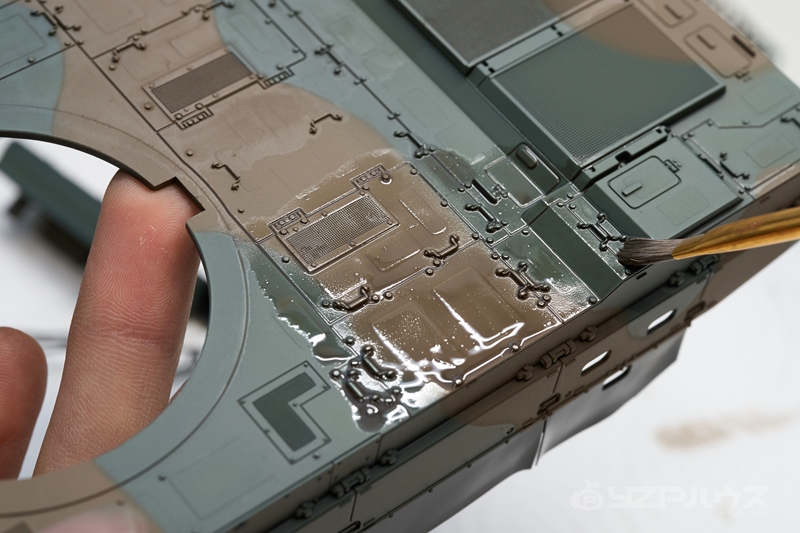

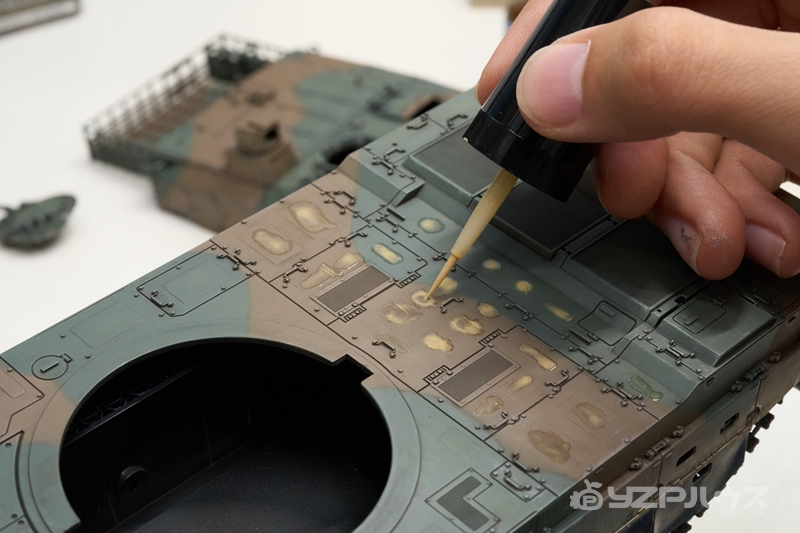

エナメル塗料を塗る

希釈したエナメル塗料をパーツ全体に薄く塗り拡げていきます。

ウォッシングでは、自然と奥まったモールドやスジボリに塗料が溜まってくれるので、スミ入れも兼ねてくれますね。

ウォッシングは薄い塗料を全体に追加する「フィルタリング」に似た技法でもあるため、戦車本体だけでなくフィギュアも含めた全パーツに施していきます。

これにより「空気感を統一させる」という効果も見込めます。

乾燥させよう

全体にエナメル塗料を塗り込んだらしっかり乾燥させましょう。

エナメル塗料は乾燥に時間がかかるので、2時間ほど放置しておきます。

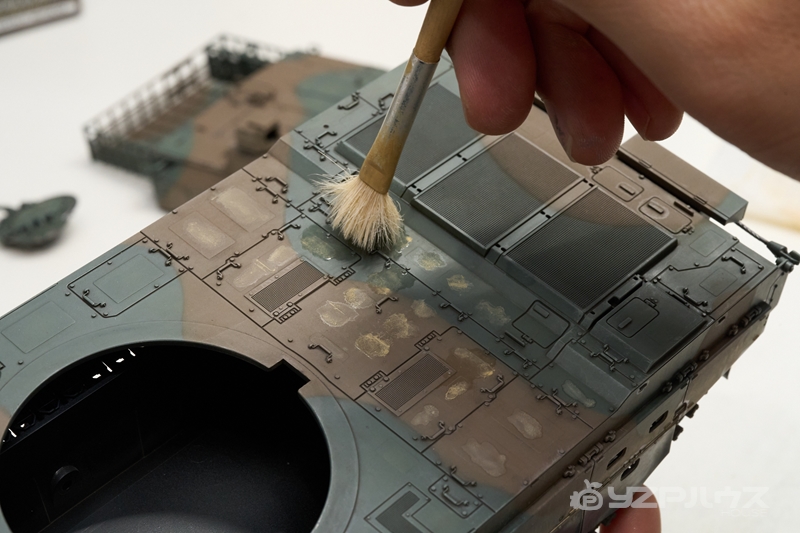

エナメル塗料を拭き取る

ウォッシングは「wash(洗う)」という名前の通り、エナメル塗料でわざと汚した後に綿棒やテッシュを使って洗ってやるという技法です。

エナメル薄め液を綿棒に適量染み込ませ、余分なエナメル塗料を拭き取ってやります。

このとき塗り込んだエナメル塗料を全部綺麗に拭き取ってやる必要はありません。

汚れが付かなさそうな大きな面の塗料を拭き取ったり、不自然な模様に乾燥してしまった塗料を馴染ませるようなイメージで作業します。

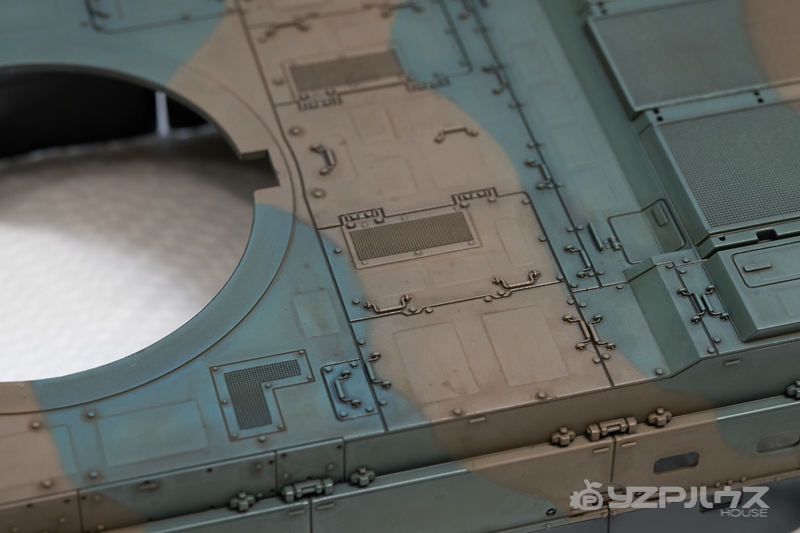

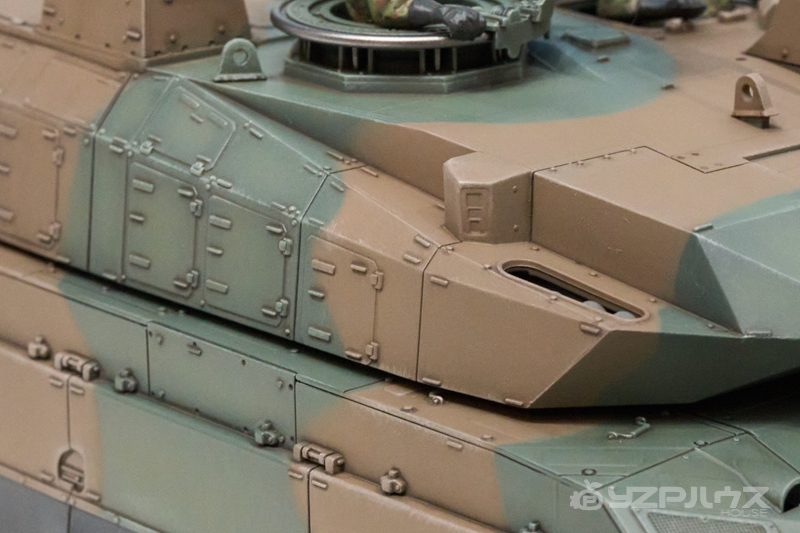

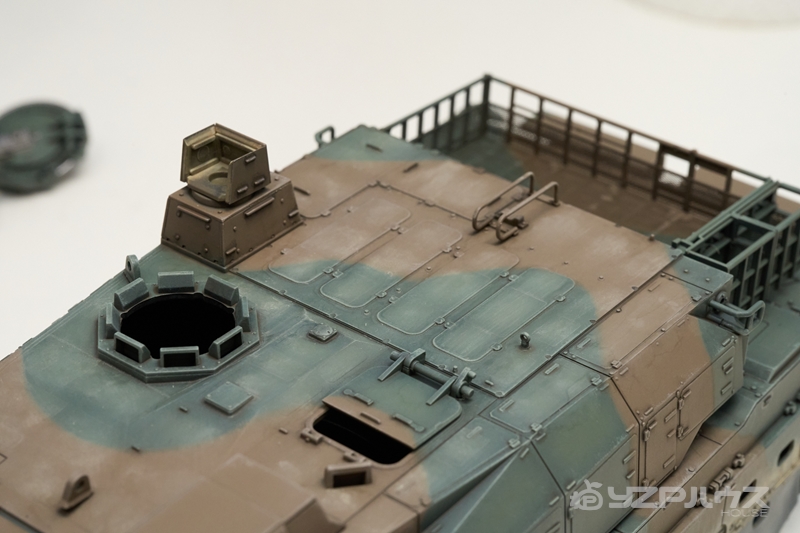

ウォッシング完了

ウォッシングが終わりました。

全体にブラウン系の汚れが追加され、より深みが増したように思えます。

ドライブラシ

続いて、パーツのエッジに色を追加するドライブラシを施していきます。

ドライブラシのより詳しいやり方については別記事『ガンプラをドライブラシでウェザリングしてみよう!塗装の手順を詳しく紹介!』でもまとめてあります。

ガンプラをドライブラシでウェザリングしてみよう!塗装の手順を詳しく紹介!

ガンプラをドライブラシでウェザリングしてみよう!塗装の手順を詳しく紹介!

ハイライトを追加する

まず、ボディの塗装で使用した濃緑色(陸上自衛隊)に少量のホワイトを混ぜて、ドライブラシ用の塗料を作ります。

ドライブラシは筆に大きな負担をかける塗装技法であるため、使わなくなった古い平筆やドライブラシ用の筆を使うようにしましょう。

筆に調色した塗料を付け、ペーパータオルで余分な塗料を拭き取ります。

かすかに残った筆先の塗料を、パーツのエッジにこすりつけるようにして塗料を乗せます。

ドライブラシで本体色よりも明るい塗料を乗せることで、エッジのハイライトを強調させたような質感にすることができました。

10式戦車のボディは2色の迷彩柄なので、茶色(陸上自衛隊)でも同じようにドライブラシしていきます。

ウォッシングとドライブラシが相まって、より強い立体感が生まれました。

塗装剥げを追加する

ドライブラシは、使用する色を変えることによって様々な表現を再現できます。

例えば、シルバーの塗料を使うことで、塗料が剥がれて地金が露出しているような表現も可能です。

チッピング

チッピングは傷や塗装剥げを再現する技法となります。

実際の10式戦車を観察してみると、隊員が頻繁に乗り降りする箇所や、よく歩く場所に塗料剥げがあるのが確認できます。

また10式戦車は、オキサイドレッドのような下地塗料が塗られていることも確認できます。つまり塗装表面が摩耗したときに出てくる色は

基本色(濃緑色や茶色)→下地塗料(オキサイドレッド)→地金(シルバー)

という順番になります。

この塗装剥がれをプラモデルでも再現していきましょう。

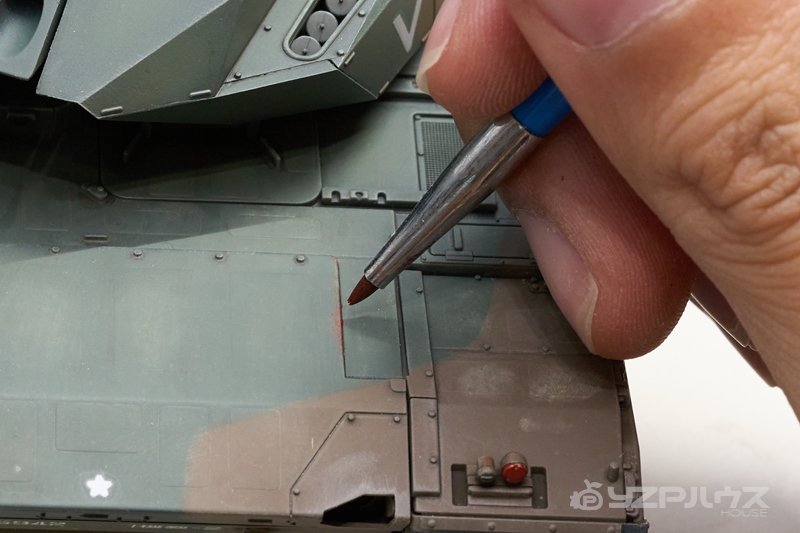

オキサイドレッドの塗装

まずはオキサイドレッドを塗っていきましょう。

専用色を持っていなかったため、この記事ではブラウンから調色した色を使用していきます。

面相筆などの細い筆を使って、ボディの塗装剥がれが酷い箇所にオキサイドレッドを乗せてやります。

ちなみにこの写真では、チッピング塗装がしやすい「神ふで つんつん筆」という筆を使っています。

マスキングテープなどを使って一部を保護することで、パーツのふちギリギリをピンポイントで塗ることもできます。

シルバーの塗装

オキサイドレッドの塗装が済んだら、その上から地金の色であるシルバーを塗装してやります。

シルバーは金属粒子が含まれており隠蔽力がとても強い塗料なので、ドライブラシと同じ要領で筆で含んだ余分な塗料をキッチンペーパーで拭き取っておくとコントロールがしやすくなりますよ。

オキサイドレッドのフチがわずかに残るように、上からシルバーを塗装していきます。

戦車の整備をする時に摩耗するボルト周りや、搭乗員が歩く砲塔上の装甲も塗料が剥がれるので、ドライブラシの要領でエッジ部分にシルバーを塗装します。

砂汚れの再現

泥や土といった汚れは、戦車がどのような環境で運用されているかで異なってきます。

湿った土の上を走れば色の濃い茶色い泥が付きますし、乾いた砂地を走れば明るいベージュのような砂埃のような汚れが付きます。

10式戦車は現役で運用されているということもあり、常に綺麗に整備・清掃されている印象があります。というわけで、この記事では「砂埃」をイメージした軽い汚し塗装を中心にし施していきましょう。

Mr.ウェザリングカラー

砂埃の表現をするのにも色々な方法がありますが、ここでは「Mr.ウェザリングカラー」を使った方法を紹介します。

ウェザリングカラーには、砂や泥、スス汚れといった汚しに最適な色がいくつかラインナップされています。

どのカラーも乾燥後にはつや消し状態になります。

Mr.ウェザリングカラーを上手にコントロールするために、専用の薄め液も用意しておきたいですね。

ウォッシングと同じような要領で、【 Mr.ウェザリングカラー塗装→専用の薄め液で拭き取り 】という流れで作業をしていきます。

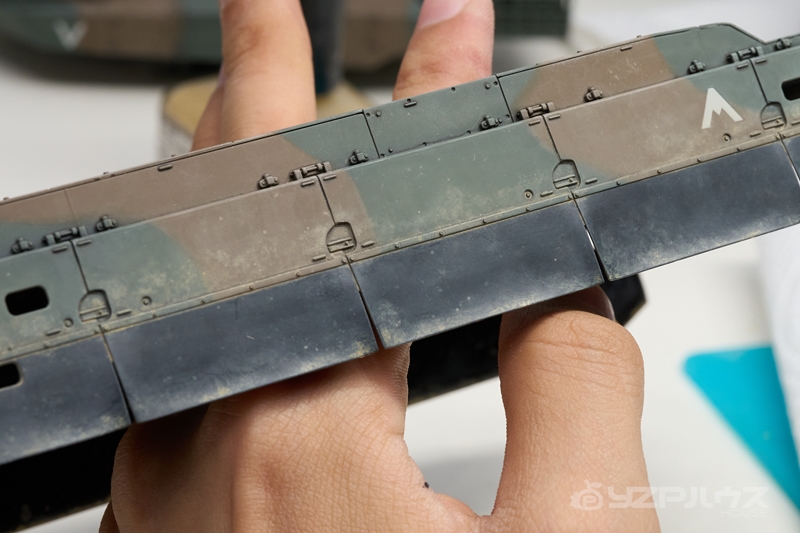

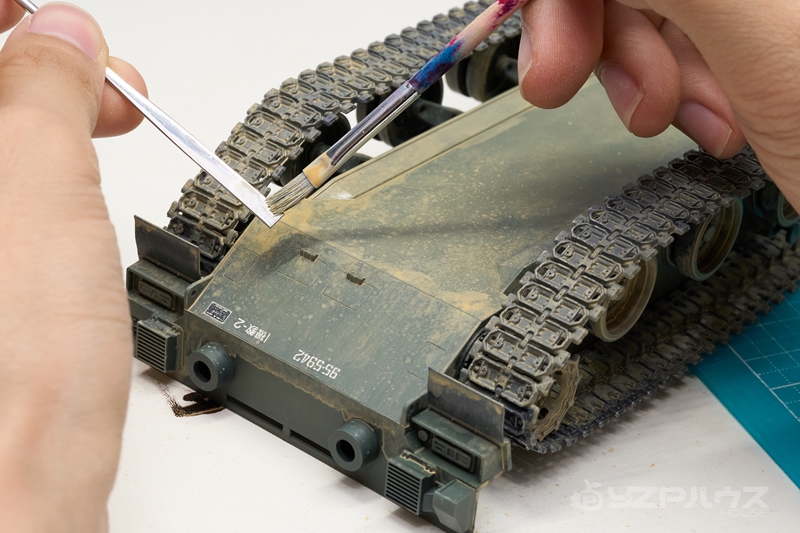

サイドスカートの汚し塗装

いちばん汚れが付くであろう履帯周りの汚しからやってみましょう。

Mr.ウェザリングカラーの「サンディウォッシュ」をサイドスカート全体に薄く塗り拡げます。

塗料がある程度乾いたら、専用の薄め液を適量含ませた平筆で余分な汚れを落としていきます。

汚れを落とすときの筆の動かしかた1つで汚れの表情を変えることもできます。

上から下に拭き取ることで重力方向に滴った汚れが再現できたり、筆でポンポン叩くように汚れを落とすと全体がボヤケたような汚しになったりします。

「ウェザリングを入れているパーツがどのような汚れ方をするのか」をイメージしながら作業してみてください。

最終的な仕上がりはこんな具合になりました。

乾いた砂地を走っている10式戦車の写真を観察してみるとサイドスカートはそこまで汚れていなかったので、プラモデルの方もそれに合わせて汚しを控えめにしてみました。

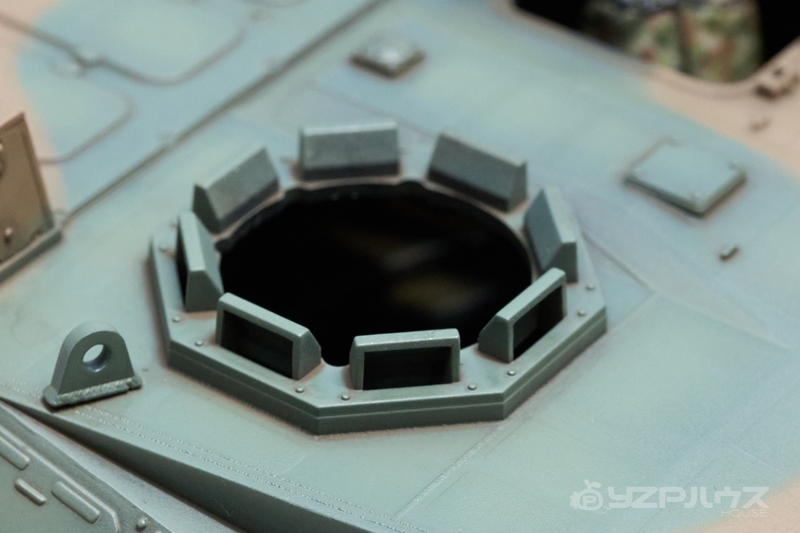

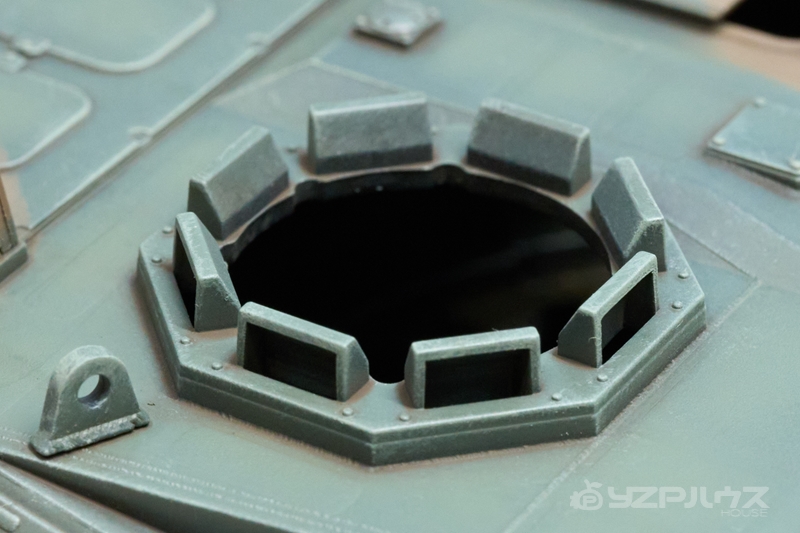

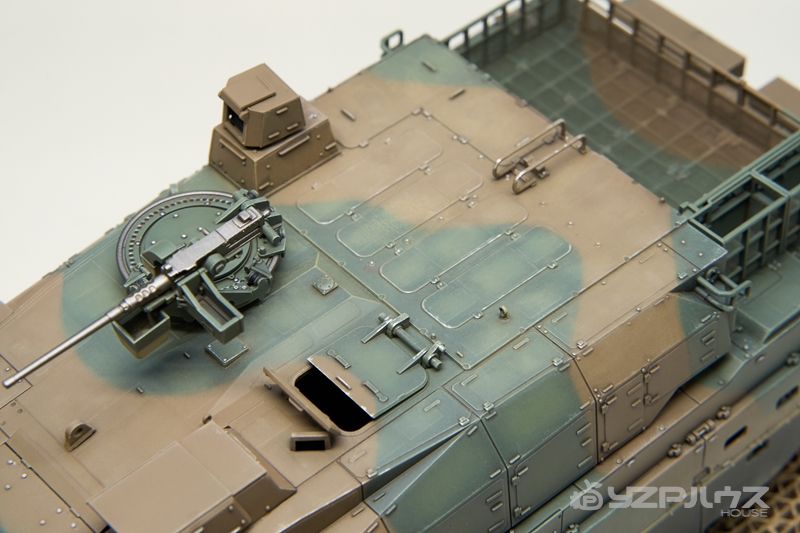

足場の汚し塗装

10式戦車には、ボディ各所に滑り止めのシートが付いています。

隊員の靴についた土汚れが、滑り止めシートに付着しているところも再現していきましょう。

Mr.ウェザリングカラーを滑り止めシートのモールド箇所に塗り、専用の薄め液を含ませた平筆でポンポンと叩くようにしながら余分な塗料を拭き取っていきます。

わかりにくいかもしれませんが、滑り止めシートの部分だけ少しだけ白けたようになりました。

滑り止めシートは砲塔部分にもあるので、同じ要領でウェザリングカラーで汚しておきます。

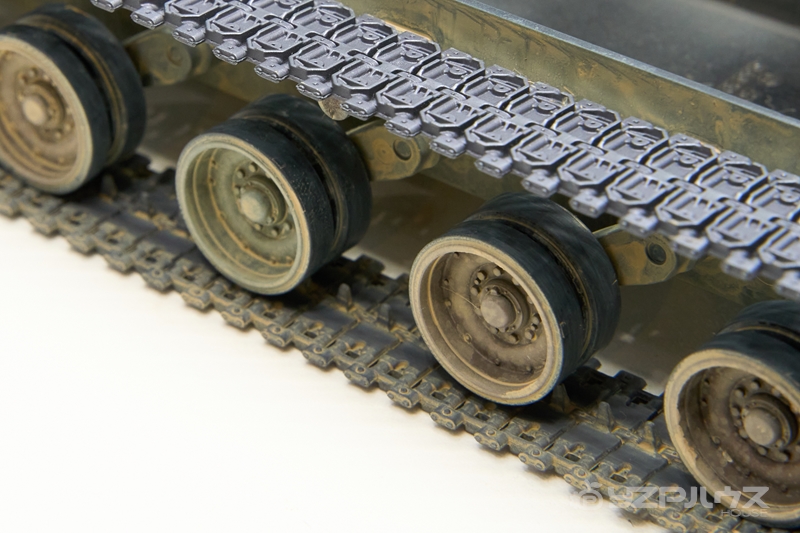

足回りの汚し塗装

履帯周りの汚し塗装もしておきます。

転輪や履帯はいちばん汚れる箇所でもあるので、派手にウェザリングカラーを塗り込みましょう。

よく汚れる箇所とはいえ、他のパーツと常時接触しているようなような当たり面には汚れは付きにくいものです。

履帯と常に接触している転輪のゴム板も汚れが付きにくいので、専用の薄め液を染み込ませた綿棒で汚れを拭き取っておきます。

履帯側も同じように、転輪と接触している箇所を拭き取ってやります。

これで実際に稼働している戦車と同じような説得力のある汚しができました。

飛び散った汚し塗装

湿った泥の上や水たまりの上を走ったりすると、水が飛び散ったような汚れが付きます。

このような汚しには「スパッタリング」という技法を使います。

網や調色スティックなどを使ってウェザリングカラーを含ませた平筆を弾くことで、わざと塗料を飛び散らるという塗装方法です。

戦車模型だとボディ下部や足回りで使うと効果的です。

ウェザリングスティックで溜まった汚れを再現

タミヤのウェザリングスティックはクレヨンのようなウェザリングアイテムです。

ウェザリングスティックをパーツに直接こすり付けることで、固まった泥汚れなどを再現することができます。

履帯や転輪、泥除けなどの大きな泥汚れが付く箇所でよく使います。

塗りすぎた時は、綿棒や指で擦ってやると簡単に落とすこともできます。

逆に、ウェザリングスティックは乾燥して硬化するような塗料ではないので、塗装して数日たっても手で触ると簡単に取れてしまうので注意しましょう。

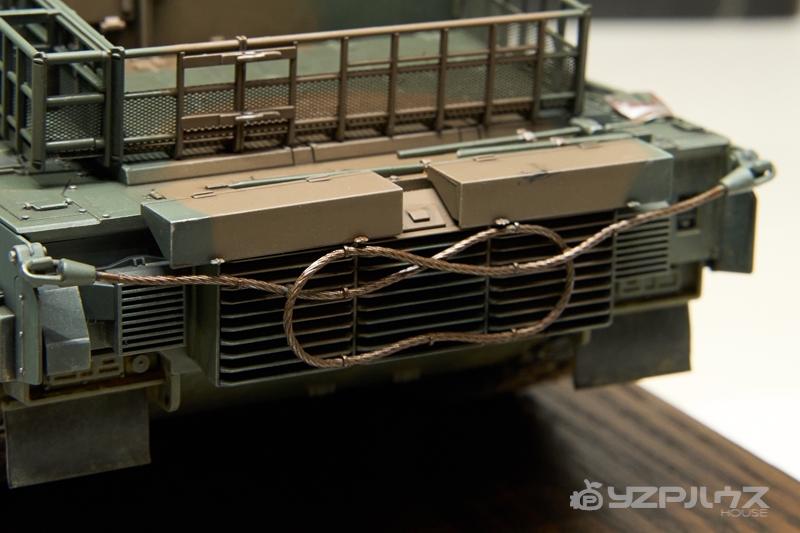

スス汚れの再現

車体後部にある排気ダクトですが、実車を確認してみると排気ガスで黒いススが付いています。

同じような汚れを再現するため、Mr.ウェザリングカラーのマルチブラックをエアブラシで塗装してスス汚れを付けてみます。

これで実車と同じようなスス汚れを再現できました。

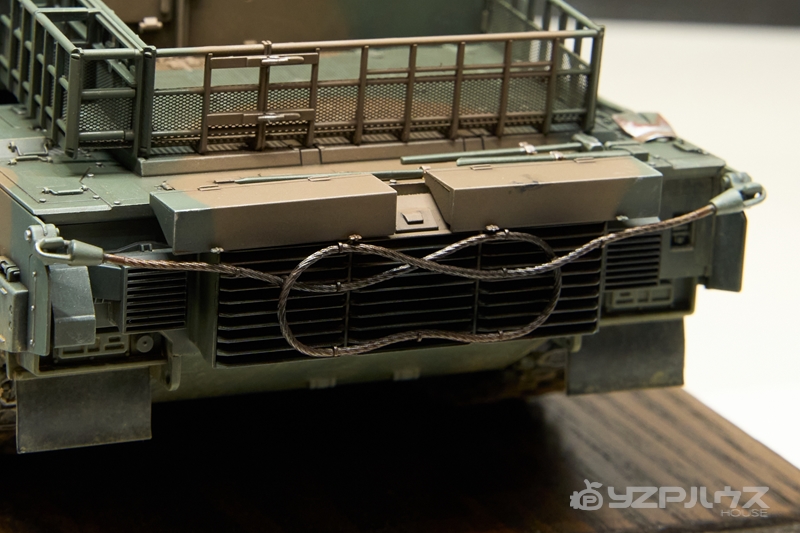

ウェザリング作業完了

基本塗装とウェザリングの作業が完了しました。

あとは残っている細かい部品の取り付けをすれば完成です!

記事に関連するキーワード