こんにちは。柚P(@yzphouse)です。

この記事では、タミヤ製のプラモデル「1/12 レプソル Honda RC213V’14」の組み立てまでを紹介していきます。

▼タミヤ レプソル Honda RC213Vのすべての製作記事はこちら

タミヤ製バイクのプラモデルを製作!「レプソル Honda RC213V 」を作ってみよう【記事まとめ】

タミヤ製バイクのプラモデルを製作!「レプソル Honda RC213V 」を作ってみよう【記事まとめ】

バイクのプラモデルを製作!タミヤの「レプソル Honda RC213V 」をストレート組みする

それでは続きからどうぞ。

目次

キットを購入する

はじめに、製作するキットを購入してきましょう。今回はタミヤの「RC213V’14」のレプソルカラーを作っていきます。

買ってきたら、箱を開けてパーツを確認していきます。バイクのパーツは非常に細かいものが多く、組み立て難易度も結構高いですね。

この状態で「ランナーから外れてるパーツはないか」「整形不良」なんかが無いかを確認してください。

そういうパーツがあった場合には、説明書に書いてあるカスタマーセンターに連絡するか、レシートと整形不良のパーツ・説明書を持って購入したお店に持っていき対応してもらいましょう。

パーツの洗浄

まず、組み立てたり塗装をしたりするまえに離型剤を落としておきましょう。パーツに離型剤が付着していると塗料を弾いてしまいうまく塗料が乗っかってくれませんので。

ちなみに離型剤というのは、プラモデルのパーツが「金型」からスムーズに外れるように塗布されている薬品ですね。最近のプラモデルにはあまり付いていませんが、昔のプラモデルなんかは離型剤でツルツルになってるものとかもあります。

ここで使うのは、こすらず落とせるタイプの洗剤です。

ランナーに直接吹き付けることができ、歯ブラシなんかで磨かなくても軽い油汚れならアルカリ性の泡が落としてくれるというスグレモノ。

洗剤を吹き付けて数分ほど放置して、泡が落ち着いてきたら水で綺麗に洗い流します

キットを仮組みしていく

車やバイクをはじめとする「スケールモデル」の組み立てには、接着剤が必要になってきます。

プラモデルの組み立てで使用するのは「溶剤系接着剤」ですね、タミヤセメントやクレオスのMr.セメントSPなんかがあります。

他にもいくつか種類があります。詳しくは『プラモデルの組み立ての必需品!溶剤系の「接着剤」の種類を徹底解説!』の記事を参考にしてみてください。

メーカーはなんであれ、とりあえず「刷毛塗りタイプ」と「流し込みタイプ」の2種類の溶剤系接着剤を用意しておけば問題ないでしょう。

そしたら接着剤を使ってパーツを接着しながら組み立てていきます。

ここで注意しないといけないのが、「塗装の塗り分けが必要なパーツは接着しない」という点です。

この工程はあくまでもパーツの位置や形状を確認するための「仮組み(塗装前の仮の組み立て)」なので、全部接着してしまったら次の工程での塗装が難しくなってしまいます。

説明書の塗り分け指定をしっかり把握しながら、組み立てを進めましょう。塗り分けが不要なパーツは接着しても構いません。

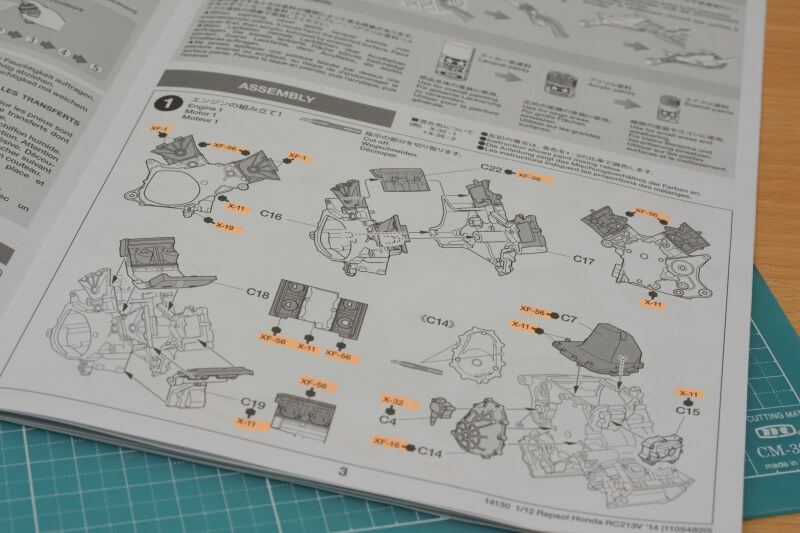

ちなみに説明書のほうには「塗装指示」が書いてあったりもします。蛍光ペンでラインが引いてある六角形のタグがついた部分ですね。

これが「タミヤカラーの色指定」になります。「XF-1」と書いてあったら、タミヤカラーのフラットブラックで塗る、という意味です。

この色分けをしっかり確認しながら組み立てていきます。

組み立てていく途中で「接着しないと取り付け出来ない」というパーツが出てくるとおもいます。

そういう場合は、ノリの残らない「マスキングテープ」とかを短冊状に切って使えばパーツの仮組みが出来るようになります。

私が仮組みするときに愛用してるテープは、タミヤのミニ四駆用のテープです。

マスキングテープではないのですが、糊残りもなく接着力もそこそこ強めなので使いやすいです。あとタミヤの柄が入っているのでかっこいい。

パーツに残ったゲートを処理する

中には、ニッパーだけでは綺麗にゲートがカットできないパーツがあったりもします。

こういうパーツにはデザインナイフをうまく活用してゲートを綺麗にカットしましょう。

エンジンの完成

エンジンが組み終わりました。

塗り分けの必要なパーツが多い部分なので、ほとんどのパーツをテープで仮止めしている状態ですね。

テープで止められないような小さなパーツは、塗料皿なんかに入れてなくさないように保管しておきましょう。

フレームの組み立て

エンジンやカウル、タイヤなどを支えるための「フレーム」も作っていきます。作り方は、エンジンパーツの組立同様に行います。

ただし、フレームのパーツは組み立て後も、表から見える部分が多いので「ゲート跡」や「パーティングライン」が残らないように綺麗に処理しておきましょう。

スイングアーム(後輪側のフレーム)のパーティングラインも目立つ部分なので、800番程度の細かめのヤスリを使って削って消しておきます。

ここで使用してるヤスリは「格安で超簡単に作れる!スチレンボードを使って「自作ヤスリスティック」を作ってみた。」で作ったやつですね。

各パーツをネジで組み立てていく

タミヤ製のバイクのプラモデルの特徴の一つに、大きなパーツ同士は「ネジ」を使って組み立てをしていくというのがあります。

ネジを使って組み立てができるので、塗装後にもある程度のパーツ分解ができたりして色々と便利です。

極小ネジや、ネジを回すドライバーもキットに付属しているので、コチラ側が用意するものは何もありません。

このネジを使ってパーツを組み付けていきます。

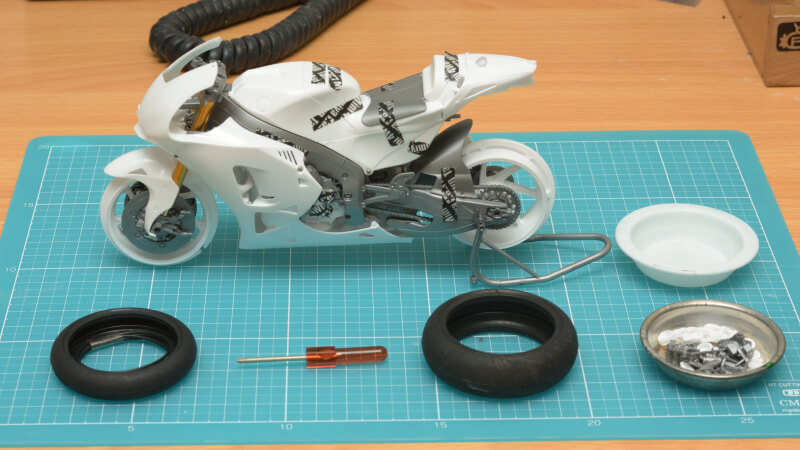

組み立てたフレームに、エンジン、マフラー、スイングアーム、フロントフォーク、タイヤ、を取り付けたらバイクの形になりました。

この状態でもかなりかっこいいですが、今回はフルカウルのバイクなので、引き続きカウルも組み立てていきましょう。

カウルの組み立て

それではカウルを組み立てていきます。まずはフロントフェンダーから。

ちなみに、フロントフェンダーってのは前輪の泥除けの部分ですね。

キットのパーツは左右の2パーツから構成されていますが、組み立てたてたあと真ん中に「合わせ目」が出来てしまいます。

この合わせ目は、実車にも存在してなく必要ない部分なので、溶剤系接着剤を使って「合わせ目消し」をしておきましょう。

プラパーツの合わせ目消しの詳しい方法については『合わせ目を消してガンプラのパーツ同士を完全に一体化させるコツを徹底解説!!』を参考にしてみてください。

それ以外にも「燃料タンク」のカウルパーツにも合わせ目が発生します。

このパーツは3パーツから構成されてますね、Y字の合わせ目です。

タミヤ製のキットは、作り手のことをよく考えてパーツ設計されていて、作り手側が合わせ目消しがやりやすい分割にしてくれてたりします。

接着剤が完全に乾燥したら、ヤスリで表面を整えてやります。

これで合わせ目消しができました。

ここでは2パーツのみ合わせ目消しの紹介でしたが、実は、カウルだけでこれだけのパーツの合わせ目消しが必要になります。

カウルは一番目立つパーツでもあるので、根気よく丁寧に合わせ目を処理してやりましょう。

仮組みおわり

合わせ目消しをしたカウルも、付属のネジで仮固定したら仮組み終了です。

マスキングテープだらけになっていますが、塗装するときにまたバラすので大丈夫です。

そして、ここまで組み立てられれば、頭の中に「どのパーツがどこにくるのか」というのがインプットされてると思います。もう説明書を見なくても形状だけ見れば、ある程度のパーツの組み立ては出来るようになってるはずです。

この状態で「このパーツはこの塗料を使ってこう塗装する・・・」なんて予習をしてみてもいいかもしれませんね。完成像を具体的にイメージするってのも模型を上手に作るための大切なポイントでもあるので。

それでは、次回は「組み立てたパーツを分解して、各パーツごとに塗装をしていく」という作業をやっていきます。

それでは。