こんにちは。柚P(@yzphouse)です。

模型店に並ぶバイクのプラモデル、「作ってみたいけど、うまく完成させられる自信がない!」「そもそも作り方が分からない!」なんて方、意外と多いのではないでしょうか?

今回の記事では、そんなモデラーに向けて「パッケージの完成見本レベルを目指してバイク模型を製作する」を目標にしながら製作過程を紹介していきたいと思います。

それでは続きからどうぞ。

目次

バイクのキットを購入する

バイクのプラモデルを製作!塗装前の仮組みをして完成のイメージをしてみよう

バイクのプラモデルを製作!塗装前の仮組みをして完成のイメージをしてみよう

バイクのプラモデルを製作してみた!塗装前に仮組みをして完成のイメージを固めよう。

まずは自分の作りたいプラモデルを買ってきましょう。

初めてバイク模型を手を出すさい「オススメのバイク模型はある?」なんてのが気になる方もいるかも知れませんね。というわけで、メーカー別の個人的な見解を簡単に書いておきます。

ちなみに、この記事では、タミヤのRC213Vを使って製作内容を紹介していきます。

バイクのキットを購入したら、パーツの確認・洗浄・仮組み、をしていきましょう。

これらの作業は塗装をするための下準備ですね。

エンジン・内部フレームの塗装

バイクのプラモデルの塗装技術!『チラ見えの美学』隠れる箇所ほど丁寧に仕上げたい内部フレームの塗装編

バイクのプラモデルの塗装技術!『チラ見えの美学』隠れる箇所ほど丁寧に仕上げたい内部フレームの塗装編

バイクのプラモデルを製作してみた!内部フレームや細かいパーツを塗装しながら各パーツを仕上げていこう。

バイクのプラモデルは、塗装前提で作られていることが多いので、このキットも全パーツを塗装して仕上げていきます。

塗装には、模型専用の塗料を使います。そして、塗装方法は筆塗りでもエアブラシでも何でもいいですが、綺麗に仕上げたい場合はエアブラシを使用するのがオススメです。バイクは金属系のパーツも多いので。

塗装が終わったパーツは、説明書を確認しながら組み立てていきましょう。ちなみに、私はセメダインのハイグレード模型用接着剤を使って組立作業をしています。

マフラーの塗装

バイクのプラモデルを製作!マフラーの『リアル系焼き入れ塗装』の塗装方法の解説

バイクのプラモデルを製作!マフラーの『リアル系焼き入れ塗装』の塗装方法の解説

バイクのプラモデルを製作してみた!一番の見せ場?リアルなチタンマフラーの塗装方法とは

バイクといえば、むき出しになっているマフラーですよね。

実写のバイクに乗られているライダーもマフラーにこだわりを持ってる人が多いはず。そんなマフラーの塗装について紹介しています。

今回の記事で製作しているホンダRC213Vは、チタン製のマフラーですので「チタン焼け」の特徴をおさえながら塗装で再現してみました。

マスキングでの塗り分け作業や、パステルを使ったスス汚れの表現など、時間のかかる作業が多いですが、マフラーがリアルに仕上がっているだけでもバイク全体の完成度が大きく変わってきます。余裕があれば是非マフラー塗装にも挑戦してみてはどうでしょうか?

タイヤ・ホイールの仕上げ

バイクのプラモデルを製作してみた!特殊なゴムパーツである「タイヤ」を仕上げる方法

バイクのプラモデルを製作してみた!特殊なゴムパーツである「タイヤ」を仕上げる方法

バイクのプラモデルを製作してみた!ゴムパーツであるタイヤやホイールを仕上げる。

続いて、バイクのタイヤ・ホイールの製作についてです。

この記事では、ゴム素材を使用したタイヤパーツの仕上げ方法や、タイヤマークの取り扱い方法などを解説しています。

スケールモデル界隈では、ゴムもタイヤマークもわりかし当たり前な素材ではありますが、ガンプラなどのキャラクターキットから入ったモデラーさんからしたら????となってしまうことが多いかもなので、1回目を通しておくといいかも。

カウルの塗装

フルカウルバイクの外装パーツの失敗しない塗装方法とは?塗装で使える小技も紹介

フルカウルバイクの外装パーツの失敗しない塗装方法とは?塗装で使える小技も紹介

バイクのプラモデルを製作してみた!フルカウルバイクの外装パーツの塗装方法を徹底解説してみた。

バイクには、タンクや風よけのカウルがついていますよね、そういった「外装パーツ」を塗装していきます。

タミヤのキットでは、ありがたいことにカウルの塗り分けで使える「マスキングシート」が付属しているので、そちらを使いながら塗装作業を進めていきましょう。

また、ワークスレーサーバイクのようなキットには「スポンサーデカール」も大量に付属しています。

水転写式のデカールなので貼り付け少しだけ難しいですが、ポイントを押さえつつ丁寧に作業をして貼り付けていきましょう。

デカールの研ぎ出し

バイクのプラモデル『デカールの研ぎ出し』で超光沢なカウルを製作してみる!

バイクのプラモデル『デカールの研ぎ出し』で超光沢なカウルを製作してみる!

バイクのプラモデルを製作してみた!デカールの段差消し・研ぎ出しをしてみた。

カウルの塗装・デカール貼りが終わったら「研ぎ出し」の作業をしていきます。

研ぎ出しの作業では、クリアーのトップコートでできてしまった塗膜の凹凸や、デカールの段差を消すことが出来ます。

外装パーツをピカピカに仕上げたいという方は是非挑戦してみてください。

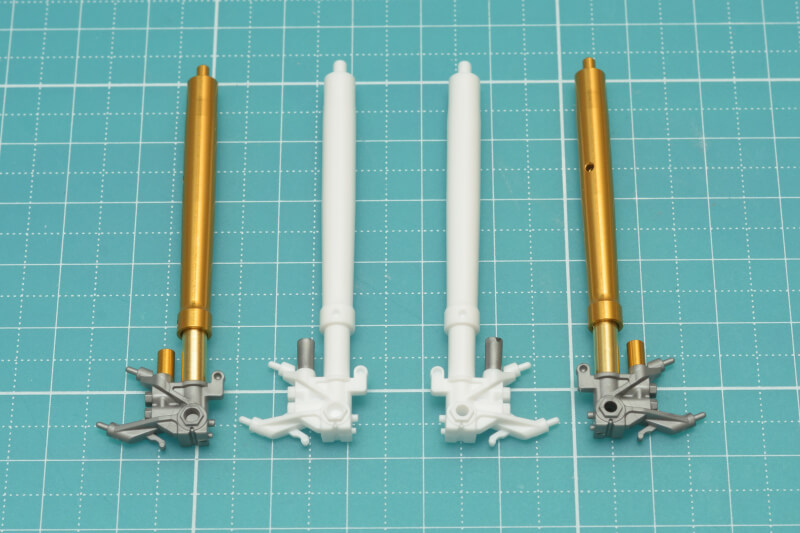

ディテールアップ

バイクを改造してディテールアップしてみよう!市販のアフターパーツを使って情報量アップ!

バイクを改造してディテールアップしてみよう!市販のアフターパーツを使って情報量アップ!

バイクのプラモデルを製作してみた!アフターパーツを使ってバイクをディテールアップしてみよう!

バイクのプラモデルの製作も慣れてしまって普通に作るのだけでは物足りなくなっている、そんな方にはディテールアップパーツがオススメ!

プラモデルでは再現されていない実車の配線を再現したり、挽物の金属パーツを使えば塗装では再現できない質感を手に入れることもできます。

仕上がったパーツを組立てる

最後は、塗装して仕上げたパーツの組み立てを行います。

私は、ピカピカに磨いたカウルパーツに指紋やホコリをつけたくないのでニトリルのゴム手袋をいつも使っています。

あと、仕上げ作業で使うゴム手袋は必ず「粉なし」のを使いましょうね。粉ありだとゴム手袋の粉がパーツに付着してしまい余計きたなくなりますので。

ちなみに私は、ゴム手袋のサイズはSサイズでも使えました。比較的手も小さい私♂ですので、女性&手が小さいという方以外ははMサイズを選ぶと丁度よいかと。私的にMサイズよりもSサイズのほうが指先までしっかりフィットして使い心地よかったかですね。

組み立てと同時に、接着剤を使用しないと取り付けられなかったパーツも組み付けていきます。

これはタンクの側面に貼り付けるニーグリップパッドですね、クリアーパーツで再現されておりカウルの塗装後に透明な接着剤を使って貼り付ける必要がありました。

使用した接着剤は、先程も紹介したセメダインの「ハイグレード模型用接着剤」です。この接着剤は水溶性なので、乾く前なら水を含ませた綿棒を使って接着剤がはみ出た部分を拭き取ることも出来ます。仕上げ作業では超使えます。

ハンドルやエンジンまわりのパイピングも忘れずに。

説明書を見ながら、長さ、差し込み箇所、を間違えないように作業していきます。先平のピンセットを使えば、狭い箇所でも簡単にパイピングできます。

完成

そんなこんなで、HONDA RC213V の完成です。

あまり大掛かりな改造はしていませんが、パッケージの完成見本と同じくらいのクオリティで仕上げることが出来ました。

そして、タミヤのキットの特徴でもある「パーツのネジ止め」のおかげもあり、カウルの脱着もできます。

カウルが外せるので、完成後もエンジンやマフラーを覗くことも出来ます。完成後も分解して楽しめるというのもタミヤキットの強みですね。

というわけで、バイク製作記事はこれで以上になります。購入したキットを丁寧に塗装してやるだけでも十分完成度の高いバイクが作れますので、興味のある方は是非挑戦してみてください!

それでは。